APRS mit

Linux

Dipl.-Ing.

Kai Altenfelder, DL3LBA

Es

ist schon erfreulich zu sehen, wie nach dem Erscheinen des

APRS-Artikels von Andreas, DD1AAA [1] beinahe täglich neue

Stationen auf der DL-Karte erscheinen. Anscheinend, um diese

Betriebsart zunächst einmal auszuprobieren und dann aber auch

dabei zu bleiben. Schon sind erste Digipeater zu entdecken, die

lokale APRS-Stationen über Funk positionieren können und

zum Teil bereits über das HamWeb vernetzt sind.

Wie

sieht die Situation für den Linux-Nutzer aus, kann auch er die

neue Betriebsart verwenden? Nach den vorangegangenen Artikeln [2,3]

dürfte klar sein: Er kann.

Mit

Linux stehen dem APRS zugeneigten Anwender zwei

Möglichkeiten zur Nutzung offen. Entweder er betreibt einen

Internet Server, der mit einem TNC versehen ist und so Stationen in

lokaler Funkreichweite hört bzw. deren Positionsmeldung wie ein

Digipeater wieder aussendet. Solch ein Server läßt sich

über TCP/IP mit einer beliebigen Anzahl von anderen Server

vernetzen und bietet damit die Möglichkeit, die Bewegung der

lokal hörbaren Stationen auch in andere Regionen zu übertragen.

Dabei kann die TCP/IP Verbindung sowohl über drahtgebundene

Medien als auch über Funk errichtet werden. So wird eine

flächendeckende Darstellung von APRS-Stationen ermöglicht,

wobei die rechtlichen Aspekte nicht zu vernachlässigen sind

(Kopplung Internet/Funknetz). Es sei an dieser Stelle nur das

Programm aprsd von Dale, WA4DSY [6] genannt aber nicht näher

beschrieben, da dessen Installation und Betrieb erhebliche

Vorkenntnisse erfordern.

Sinnvoller für den

Neueinsteiger, der in APRS zunächst einmal hineinschnuppern

möchte, ist die Benutzung eines Visualisierungsprogrammes, das

über einen TNC und/oder eine TCP/IP Verbindung an einen APRS

Server angebunden ist.

Als

Visualisierungspro-grammes kommt für den Linuxer das Programm

Xastir von Frank, KC0DGE [7] in Betracht. Es liegt aktuell in

der stabilen Version 0.1.3 vor. Parallel dazu wird an einer

Versuchsversion im Frühstadium (Alpha 0.3.1) gearbeitet, die

allerdings schon so stabil ist, daß im folgenden von dieser

berichtet wird. Xastir wird sehr aktiv entwickelt, neue Versionen

sind in der Vergangenheit häufig im Wochenrhythmus erschienen.

Derzeit hat Frank allerdings eine Phase der Fehlerbereinigung

angekündigt, in der keine wesentlichen neuen Funktionalitäten

hinzukommen sollen. Wer sich den Quellcode von Franks Homepage nicht

selber übersetzen möchte, kann auf die rpm Pakete für

Red Hat Linux [8] von Jose, HI8GN oder für SuSE Linux [9] von

mir zurückgreifen (laut Heiko, DG2DRA läuft letzteres auch

unter Mandrake Linux). Für Debian hat es zwar schon häufiger

Ankündigungen gegeben, ein entsprechendes Xastir-Paket ist aber

bislang leider nicht erschienen.

Als

Visualisierungspro-grammes kommt für den Linuxer das Programm

Xastir von Frank, KC0DGE [7] in Betracht. Es liegt aktuell in

der stabilen Version 0.1.3 vor. Parallel dazu wird an einer

Versuchsversion im Frühstadium (Alpha 0.3.1) gearbeitet, die

allerdings schon so stabil ist, daß im folgenden von dieser

berichtet wird. Xastir wird sehr aktiv entwickelt, neue Versionen

sind in der Vergangenheit häufig im Wochenrhythmus erschienen.

Derzeit hat Frank allerdings eine Phase der Fehlerbereinigung

angekündigt, in der keine wesentlichen neuen Funktionalitäten

hinzukommen sollen. Wer sich den Quellcode von Franks Homepage nicht

selber übersetzen möchte, kann auf die rpm Pakete für

Red Hat Linux [8] von Jose, HI8GN oder für SuSE Linux [9] von

mir zurückgreifen (laut Heiko, DG2DRA läuft letzteres auch

unter Mandrake Linux). Für Debian hat es zwar schon häufiger

Ankündigungen gegeben, ein entsprechendes Xastir-Paket ist aber

bislang leider nicht erschienen.

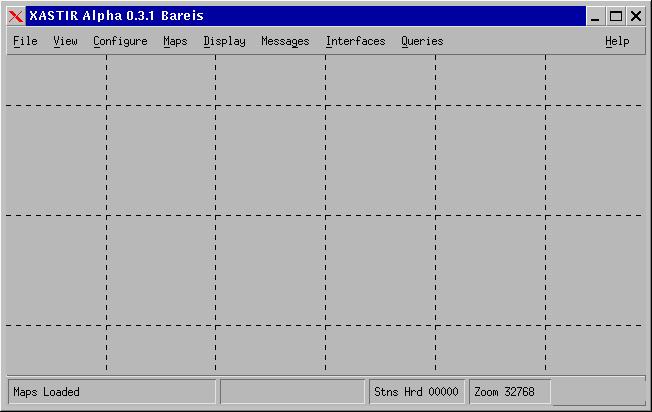

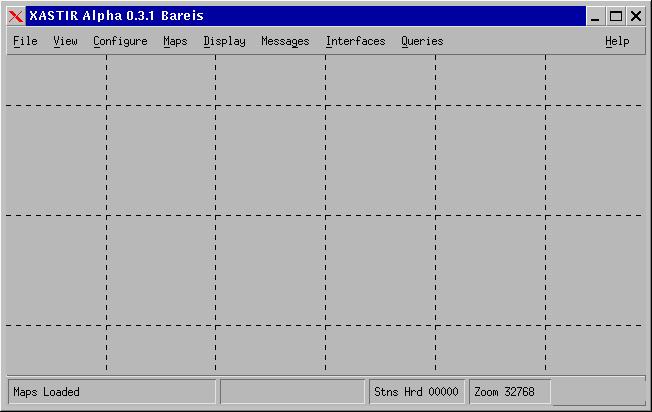

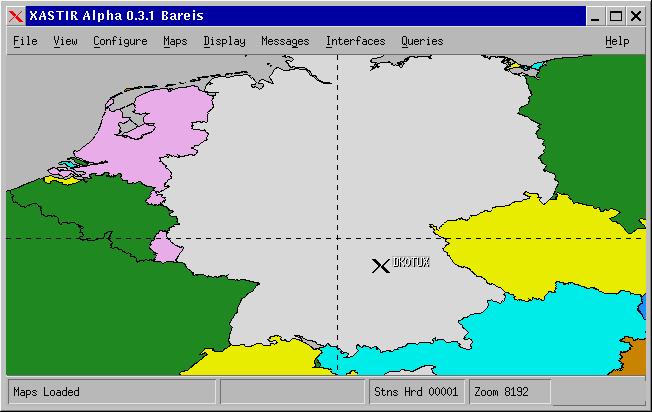

Sobald

Xastir selber übersetzt bzw. als Paket installiert wurde,

kann es mit dem Aufruf von der Kommandozeile einfach gestartet

werden. Nach dem Öffnen des Fensters ist zunächst nur eine

graue Fläche mit einem überlagerten Raster sehen. Es fehlen

nämlich noch die Karten, die in den oben genannten rpm Paketen

schon enthalten sind und nachträglich vom FTP-Server [10]

bezogen werden können. Für den Anfang sollte die Karte

»World_Countries.map« genügen, mehr kann man sich

später immer noch von dort holen. Die Karten werden vom Programm

in einem Verzeichnis »maps« unterhalb des

Installationsverzeichnisse erwartet, dorthin müssen sie kopiert

werden. In der Menüzeile von Xastir findet sich ein

Eintrag »Maps -> Map Chooser«, der ein Auswahlfenster

öffnet in dem man die installierten Karten anwählen kann.

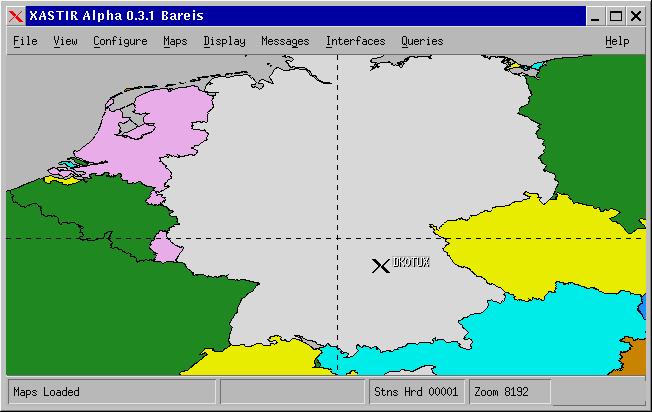

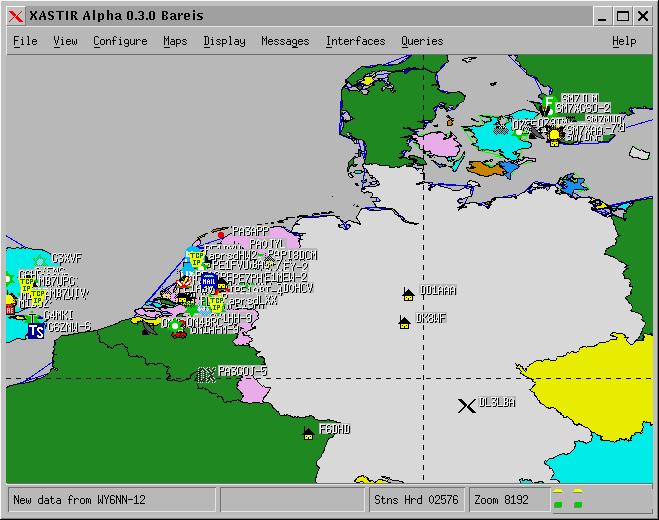

Nach Selektion und Bestätigung der Karte zeigt sich Xastir

bereits in einem völlig neuen Gewand. Es ist eine Europakarte zu

sehen, in der die einzelnen Länder in ihren politischen Grenzen

mit unterschiedlicher farblicher Darstellung präsentiert sind.

Ein Klick mit der linken Maustaste (festhalten!) innerhalb der Karte

öffnet ein kleines Fenster mit weiteren Optionen, nämlich

»Zoom in/out«, »Zoom Level«, »Pan

up/down/left/right« und »Station Info«. Die

Zoomoptionen vergrößern bzw. verkleinern dern gezeigten

Kartenausschnitt, während die Pan-Optionen die Karte in die

gewählte Richtung verschieben. Bis hierhin ist die Funktion von

Xastir noch verhältnismäßig unspektakulär.

Sobald

Xastir selber übersetzt bzw. als Paket installiert wurde,

kann es mit dem Aufruf von der Kommandozeile einfach gestartet

werden. Nach dem Öffnen des Fensters ist zunächst nur eine

graue Fläche mit einem überlagerten Raster sehen. Es fehlen

nämlich noch die Karten, die in den oben genannten rpm Paketen

schon enthalten sind und nachträglich vom FTP-Server [10]

bezogen werden können. Für den Anfang sollte die Karte

»World_Countries.map« genügen, mehr kann man sich

später immer noch von dort holen. Die Karten werden vom Programm

in einem Verzeichnis »maps« unterhalb des

Installationsverzeichnisse erwartet, dorthin müssen sie kopiert

werden. In der Menüzeile von Xastir findet sich ein

Eintrag »Maps -> Map Chooser«, der ein Auswahlfenster

öffnet in dem man die installierten Karten anwählen kann.

Nach Selektion und Bestätigung der Karte zeigt sich Xastir

bereits in einem völlig neuen Gewand. Es ist eine Europakarte zu

sehen, in der die einzelnen Länder in ihren politischen Grenzen

mit unterschiedlicher farblicher Darstellung präsentiert sind.

Ein Klick mit der linken Maustaste (festhalten!) innerhalb der Karte

öffnet ein kleines Fenster mit weiteren Optionen, nämlich

»Zoom in/out«, »Zoom Level«, »Pan

up/down/left/right« und »Station Info«. Die

Zoomoptionen vergrößern bzw. verkleinern dern gezeigten

Kartenausschnitt, während die Pan-Optionen die Karte in die

gewählte Richtung verschieben. Bis hierhin ist die Funktion von

Xastir noch verhältnismäßig unspektakulär.

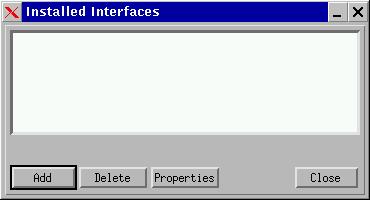

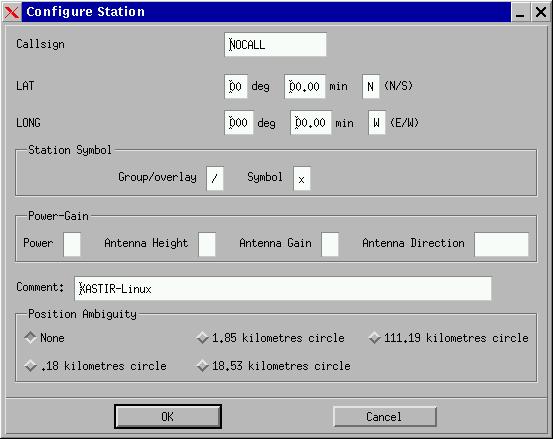

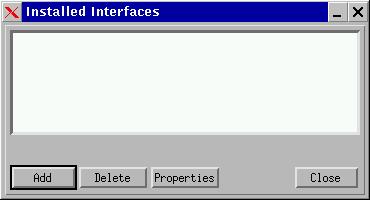

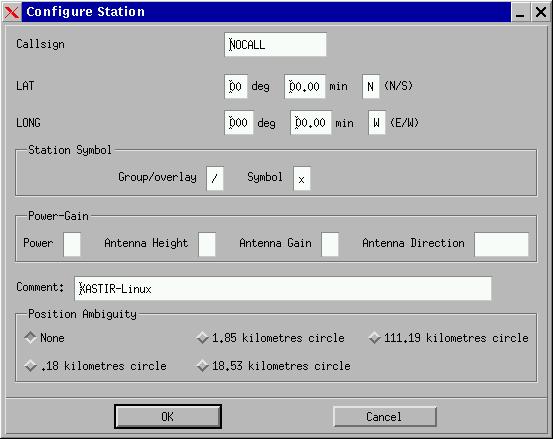

Spannender

wird es schon, wenn man im Menü den Eintrag »Configure ->

Station« auswählt und in dem sich öffnenden Fenster

die Daten seiner Station einträgt. »Callsign«, »LAT«

und »LONG« sind selbsterklärend und für den

Anfang die einzig relevanten Werte. Nach dem Bestätigen schließt

sich das Fenster und wie von Geisterhand bewegt befindet sich auf der

Karte ein Kreuz (das Symbol des X Window Systemes) an der soeben

konfigurierten Position und daneben steht das eingetragene

Rufzeichen. Damit noch weitere Stationen auf dem Bildschirm

erscheinen, muß eine Verbindung zu einem TNC oder eine TCP/IP

Verbindung zu einem APRS Server konfiguriert werden. Unter dem

Menüpunkt »Configure -> Interfaces« verbirgt sich

folgendes Fenster, in dem nach Klicken auf den »Add«

Knopf eine Auswahl von möglichen Interfaces erscheint. Für

ein erstes Ausprobieren ist die Option »Internet Server«

am eindruckvollsten, die allerdings eine Verbindung in das Internet

erfordert, sei es über eine Standleitung oder eine

Wählverbindung. In dem Konfigurationsfenster für den

Internetserver sind bereits die Adresse »www.aprs.net«

mit der Portnummer »10151« vorgegeben, diese können

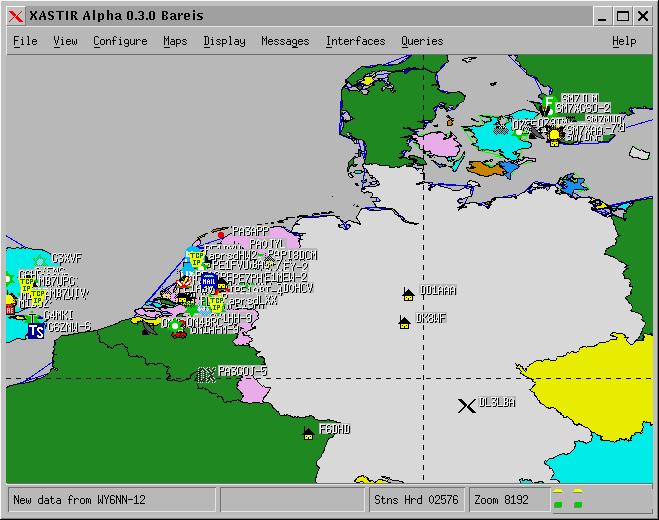

einfach bestätigt werden. Sobald die Verbindung zu diesem

Rechner steht, beginnt in der linken unteren Ecke des Hauptfenstes

von Xastir ein Schriftzug zu laufen an, der ständig das

Eintreffen von Positionsdaten meldet. Nach und nach füllt sich

der Bildschirm mit den unterschiedlichsten Symbol-Icons von

Stationen. Was diese Symbole im einzelnen bedeuten und wie man sie in

Xastir konfiguriert, ist im Hilfemenü unter »Help

-> Symbol Table« dokumentiert.

Je

nach Tageszeit sind in Deutschland mehr oder weniger Stationen zu

sehen, während bei einigen unser europäischen Nachbarn

eigentlich immer Stations-Icons dicht an dicht sitzen. Nun kann man

mit dem Mauszeiger inmittten einer solchen Gruppe fahren und mit der

linken Maustaste weiter in die Karte hineinzoomen. An dieser Stelle

kann nun der letzte Punkt »Station Info« aus dem oben

erwähnten »Options« Menü erklärt werden.

Steht der Mauszeiger genau über dem Icon, kann man sich mit

diesem Menüeintrag Informationen zur betreffenden Station

ausgeben lassen (befindet sich der Mauszeiger über einer Gruppe

von Icons, so wird ein Popup-Fenster geöffnet, aus dem man

zwischen den in Frage kommenden Stationen auswählen kann).

Dieses Informationen umfassen neben dem Datenpfad zur angezeigten

APRS Station auch Angaben über deren letzter gemeldeter Position

und zum Beispiel einen Kommentar des Betreibers über die von ihm

eingesetzte Software etc.

Je

nach Tageszeit sind in Deutschland mehr oder weniger Stationen zu

sehen, während bei einigen unser europäischen Nachbarn

eigentlich immer Stations-Icons dicht an dicht sitzen. Nun kann man

mit dem Mauszeiger inmittten einer solchen Gruppe fahren und mit der

linken Maustaste weiter in die Karte hineinzoomen. An dieser Stelle

kann nun der letzte Punkt »Station Info« aus dem oben

erwähnten »Options« Menü erklärt werden.

Steht der Mauszeiger genau über dem Icon, kann man sich mit

diesem Menüeintrag Informationen zur betreffenden Station

ausgeben lassen (befindet sich der Mauszeiger über einer Gruppe

von Icons, so wird ein Popup-Fenster geöffnet, aus dem man

zwischen den in Frage kommenden Stationen auswählen kann).

Dieses Informationen umfassen neben dem Datenpfad zur angezeigten

APRS Station auch Angaben über deren letzter gemeldeter Position

und zum Beispiel einen Kommentar des Betreibers über die von ihm

eingesetzte Software etc.

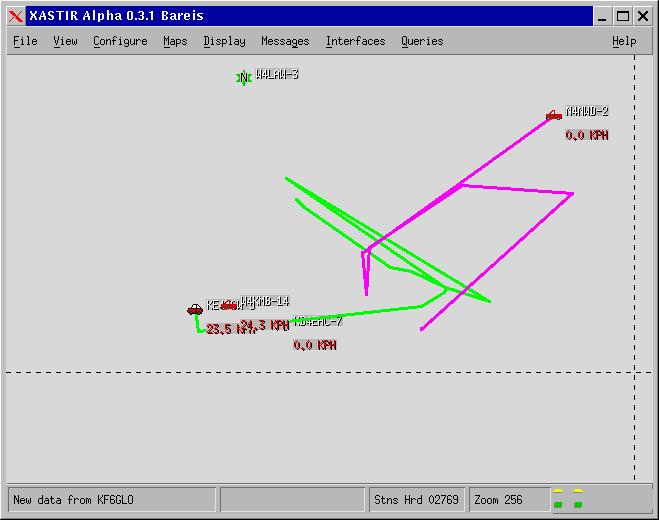

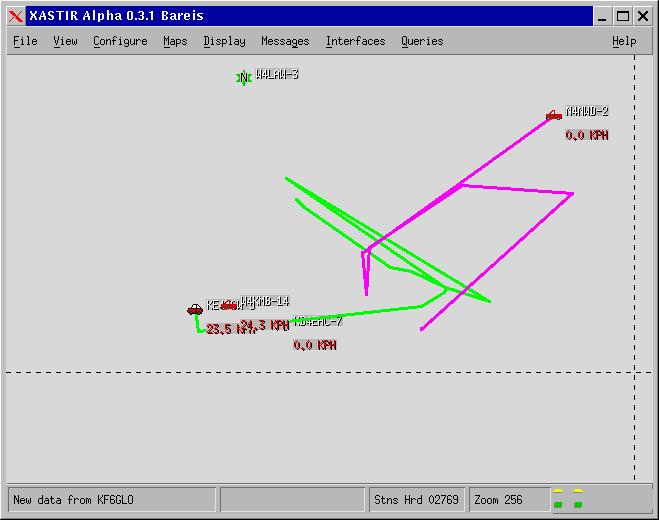

Da

APRS so richtig interessant erst bei bewegten Stationen wird, sollte

man sich ein Stationssymbol suchen, daß eine ständige

Positionsänderung vermuten läßt, also ein Auto, LKW

oder ähnliches. Die Suche wird erleichtert durch die Anzeige der

Geschwindigkeiten von bewegten Stationen, daher schalten wir sie

vorher im Menüeintrag »Display -> Speed -> On«

ein. Um eine dieser Stationen nun auf dem Bildschirm zu verfolgen,

geben wir im Menüeintrag »Display -> Track Station«

das entsprechende Rufzeichen ein. An dieser Stelle kann unterschieden

werden, ob das genaue Rufzeichen einzusetzen ist oder z.B.

Groß-/Kleinschreibung egal ist. Das konfigurierte Icon rückt

daraufhin in die Fenstermitte. Bei jeder neu empfangenen

Positionsmeldung wird sich nun die Karte unter dem Icon wegbewegen

und damit die Änderung der Position anzeigen. Hat man »Display

-> Station trails« auf »On« gesetzt wird der

jeweils zurückgelegte Weg zusätzlich durch eine farbige

Linie visualisiert. Auf diese Weise läßt sich ohne

Probleme die Bewegung auch von mehreren Stationen über einen

längeren Zeitraum hinweg nachverfolgen. Als praxisnahe Anwendung

im Amateurfunk »Alltag« kommen einem hier z.B.

Mobilfuchsjagden oder Ballonprojekte in den Sinn, wohingegen das

Auffinden eines gestohlenen Fahrzeuges mittels APRS mehr ein

positiver Nebeneffekt sein dürfte.

Mit

diesen ersten Schritten kann sich der Xastir-Neuling langsam

in die Welt von APRS vortasten und nach und nach die weiteren

Funktionen der Software erkunden. Wie bei den meisten anderen

Applikationen unter Linux gilt auch hier, daß der größte

Lerneffekt beim Ausprobieren und Experimentieren erzielt wird. Die

Online-Hilfe von Xastir bietet in weiten Teilen gute Hilfe

wobei nicht verschwiegen werden soll, daß sie derzeit nicht der

aktuellen Version angepaßt ist sondern noch auf dem Stand der

letzten stabilen Version 0.1.3 basiert. Das ist aber ein generelles

Problem von freier, sich schnell entwickelnder Software.

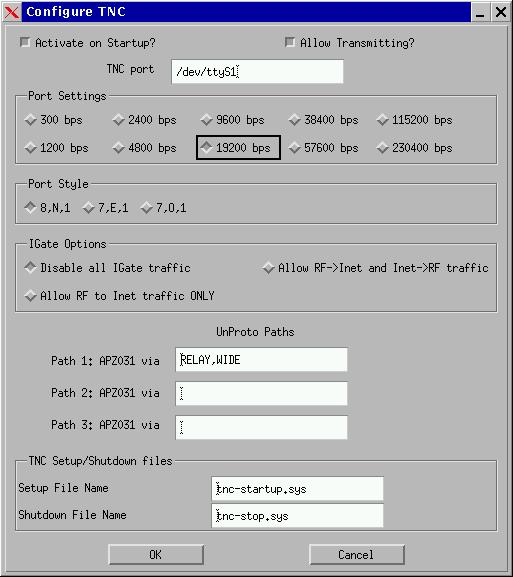

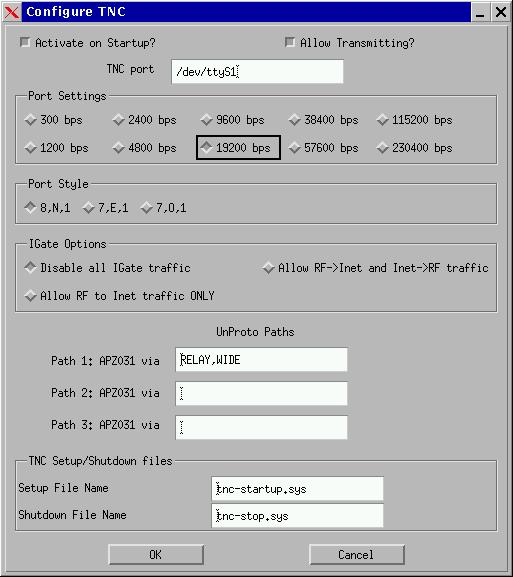

Wer

bis hierhin durchgehalten hat und Geschmack an APRS unter Linux

gefunden hat, wird im nächsten Schritt bestimmt seinen TNC

anschließen wollen. Seit der Version 0.2.0 unterstützt

Xastir nicht nur einen direkt seriell angeschlossenen TNC, sondern

auch den vom Linux Kernel gebotenen AX.25 Layer. Dazu wird wieder im

Menü der Eintrag »Configure -> Interfaces -> Add«

ausgewählt. Als erste Variante soll ein »Serial TNC«

konfiguriert werden, in meinem Fall ein TNC31S von Symek [11]. In dem

Konfigurationsfenster wird die Schnittstelle benannt, an der der TNC

angeschlossen ist: /dev/ttyS0 für die erste (COM1) bzw.

/dev/ttyS1 für die zweite (COM2) serielle Schnittstelle

des Rechners. Mit dem Knopf »Activate on Startup?« wird

festgelegt, ob das Gerät beim Programmstart sofort aktiviert

werden soll oder erst später manuell vom Anwender. Mit »Allow

Transmitting?« bestimmt man, ob der TNC nur Daten empfangen

oder auch aussenden soll. Im Abschnitt »Port Settings«

hat der Benutzer die Auswahl zwischen unterschiedlich schneller

Ansteuerung des TNC-Ports. In der Welt der Telefon-Modems wird dieser

Wert gerne mit der Übertragungsrate des Modems verwechselt, es

handelt sich aber um die Schnittstellenge-schwindigkeit! Der »Port

Style« ist bei meinem TNC »8,N,1«, also acht

Datenbits, ein Stoppbit und keine Parität.

Die

»Igate Options« regeln den Datenaustausch zwischen den

verschiedenen konfigurierten Interfaces: Hier sind unbedingt die

jeweilig geltenden Bestimmungen zu beachten! »Disable all Igate

traffic« trennt komplett zwischen Internet(TCP/IP)- und

Funkverbindug über einen TNC, d.h. über Funk empfangene

Positionsmeldungen werden nicht auf dem TCP/IP-Interface ausgesendet

und umgekehrt. »Allow RF to Inet traffic ONLY« läßt

lediglich die Aussendung von Funkdaten über TCP/IP zu aber nicht

den umgekehrten Weg. »Allow RF->Inet and Inet->RF

traffic« schaltet ein bidirektionales Gateway zwischen Funk-TNC

und TCP/IP-Verbindung, auf beiden Interfaces werden die empfangenen

Daten auf dem jeweils anderen Interface wieder ausgesendet.

In

den folgenden drei Eingabefeldern können unterschiedliche Pfade

konfiguriert werden, auf denen die UnProto Pakete ausgesendet werden.

Im Normalfall ist nur ein Eintrag nötig, der mit dem

Standartwert »RELAY,WIDE« vorbelegt ist. Diese

Einstellung geht davon aus, daß man sich in relativ großer

Entfernung zum Digipeater befindet bzw. mit geringer Leistung sendet

(z.B. Handfunkgerät TH-D7E). Befindet man sich in nur geringer

Entfernung zum Umsetzer, genügt an dieser Stelle ein Eintrag

»WIDE«. Hinweise über weitere

Variationsmöglichkeiten finden sich in den »APRS Operation

Notes« [13].

Die

beiden letzten konfigurierbaren Textfelder betreffen die Skripten,

die zur Initialisierung bzw. zum Rücksetzen des TNC aufgerufen

werden. Beide Werte sind vorbelegt und zeigen auf zwei Dateien, die

im Verzeichnis config unterhalb des

Xastir-Installationsverzeichnisses liegen, also z.B.

/usr/lib/xastir/config/. Diese Dateien werden von der

Installation mitgeliefert und müssen gegebenfalls noch auf den

eigenen TNC angepaßt werden (Handbuch des TNC bemühen!).

Wenn all diese Angaben eingetragen wurden, können sie mit »OK«

bestätigt werden. Daraufhin erscheint in der rechten unteren

Fensterecke ein (weiteres) gelbgrünes Symbol, welches das

konfigurierte Interface darstellt. Der gelbe »Deckel«

steht dabei für das konfigurierte Interfac an sich, während

der grüne »Boden« anzeigt, daß das Interface

»UP«, d.h. aktiv ist. Die Aktivität bzw. Inaktivität

eines Interfaces kann man im laufenden Betrieb übrigens unter

»Interfaces -> Interface control« umschalten. Sobald

Daten über ein Interface fließen, wird dies mit einem

roten Pfeil in der Mitte des Symbols angezeigt, wobei die Richtung

des Pfeils jeweils Empfang oder Aussendung angibt.

Die

beiden letzten konfigurierbaren Textfelder betreffen die Skripten,

die zur Initialisierung bzw. zum Rücksetzen des TNC aufgerufen

werden. Beide Werte sind vorbelegt und zeigen auf zwei Dateien, die

im Verzeichnis config unterhalb des

Xastir-Installationsverzeichnisses liegen, also z.B.

/usr/lib/xastir/config/. Diese Dateien werden von der

Installation mitgeliefert und müssen gegebenfalls noch auf den

eigenen TNC angepaßt werden (Handbuch des TNC bemühen!).

Wenn all diese Angaben eingetragen wurden, können sie mit »OK«

bestätigt werden. Daraufhin erscheint in der rechten unteren

Fensterecke ein (weiteres) gelbgrünes Symbol, welches das

konfigurierte Interface darstellt. Der gelbe »Deckel«

steht dabei für das konfigurierte Interfac an sich, während

der grüne »Boden« anzeigt, daß das Interface

»UP«, d.h. aktiv ist. Die Aktivität bzw. Inaktivität

eines Interfaces kann man im laufenden Betrieb übrigens unter

»Interfaces -> Interface control« umschalten. Sobald

Daten über ein Interface fließen, wird dies mit einem

roten Pfeil in der Mitte des Symbols angezeigt, wobei die Richtung

des Pfeils jeweils Empfang oder Aussendung angibt.

Der

Anschluß eines »AX.25 TNC« im Menü »Configure

-> Interfaces -> Add« funktioniert prinzipiell genauso,

nur daß anstelle der Port Parameter und der Start- und

Stop-Skripten lediglich der Name des AX.25 Devices (definiert in der

Datei axports [14]) angebenen werden muß.

Damit

ist der TNC für den APRS-Betrieb konfiguriert und es kann

losgehen. Alles was der Xastir-Benutzer jetzt noch braucht, ist

entweder lokal empfangene APRS-Stationen oder einen APRS-Digipeater

in Hörweite.

Die

Hinweise auf allgemeine Hinweise zu APRS hat Andreas in seinem

Artikel [1] bereits gegeben.

Auf

der Webseite von Frank, KC0DGE [7] finden sich neben den

grundlegenden Informationen zur Konfiguration von Xastir auch

Formulare, um sich in die Benutzer- und/oder Entwicklermailing-liste

[4,5] einzutragen. Hier werden die neuesten Informationen zu neuen

Versionen oder zwischen-zeitlich behobenen Fehlern zugänglich

gemacht. Auf beiden Listen wird in englischer Sprache kommuniziert.

Kai

Altenfelder

Kopernikusplatz

32

90459

Nürnberg

ka@suse.de

Literatur:

[1] Andreas

Puschendorf, DD1AAA, »Packet Radio mal anders«, CQ DL

3/2000, Seite 187-188

[2] Kai

Altenfelder, DL3LBA, »Was bietet Linux den Funkamateuren?«,

CQ DL 3/2000, Seite 176-177

[3] Kai

Altenfelder, DL3LBA, »SSTV mit Linux und der Soundkarte«,

CQ DL 4/2000, Seite 247-248

Mailinglisten

zu Xastir:

[4]

Benutzerdiskussion

xastir-friends@okcforum.org

[5]

Entwicklerdiskussion

xastirdev@okcforum.org

Links im

Web:

[6] Homepage

von Dale, WA4DSY

http://www.wa4dsy.net/aprs/

[7] Homepage

von Xastir

http://www.eazy.net/users/fgiannan/xaprs/

[8] Homepage

von Jose, HI8GN

http://lnx.hi8gn.ampr.org

[9] SuSE FTP

Verzeichnis

ftp://ftp.suse.com/pub/projects/ham/i386/

[10] Karten

für Xastir

ftp://aprs.rutgers.edu/pub/hamradio/APRS/map02/

[11] TNC31S

von Symek

http://symek.com/tnc/tnc31.htm

[12] APRS

Seite von KD4RDB

http://www.qsl.net/kd4rdb/aprs.htm

[13]APRS

Operation Notes

http://www.dididahdahdidit.com/text/ops.txt

[14]

AX.25-HOWTO

http://www.tu-harburg.de/dlhp/HOWTO/DE-AX25-HOWTO.html

(deutsch)

http://www.linuxdoc.org/HOWTO/AX-25-HOWTO.html

(englisch)

Als

Visualisierungspro-grammes kommt für den Linuxer das Programm

Xastir von Frank, KC0DGE [7] in Betracht. Es liegt aktuell in

der stabilen Version 0.1.3 vor. Parallel dazu wird an einer

Versuchsversion im Frühstadium (Alpha 0.3.1) gearbeitet, die

allerdings schon so stabil ist, daß im folgenden von dieser

berichtet wird. Xastir wird sehr aktiv entwickelt, neue Versionen

sind in der Vergangenheit häufig im Wochenrhythmus erschienen.

Derzeit hat Frank allerdings eine Phase der Fehlerbereinigung

angekündigt, in der keine wesentlichen neuen Funktionalitäten

hinzukommen sollen. Wer sich den Quellcode von Franks Homepage nicht

selber übersetzen möchte, kann auf die rpm Pakete für

Red Hat Linux [8] von Jose, HI8GN oder für SuSE Linux [9] von

mir zurückgreifen (laut Heiko, DG2DRA läuft letzteres auch

unter Mandrake Linux). Für Debian hat es zwar schon häufiger

Ankündigungen gegeben, ein entsprechendes Xastir-Paket ist aber

bislang leider nicht erschienen.

Als

Visualisierungspro-grammes kommt für den Linuxer das Programm

Xastir von Frank, KC0DGE [7] in Betracht. Es liegt aktuell in

der stabilen Version 0.1.3 vor. Parallel dazu wird an einer

Versuchsversion im Frühstadium (Alpha 0.3.1) gearbeitet, die

allerdings schon so stabil ist, daß im folgenden von dieser

berichtet wird. Xastir wird sehr aktiv entwickelt, neue Versionen

sind in der Vergangenheit häufig im Wochenrhythmus erschienen.

Derzeit hat Frank allerdings eine Phase der Fehlerbereinigung

angekündigt, in der keine wesentlichen neuen Funktionalitäten

hinzukommen sollen. Wer sich den Quellcode von Franks Homepage nicht

selber übersetzen möchte, kann auf die rpm Pakete für

Red Hat Linux [8] von Jose, HI8GN oder für SuSE Linux [9] von

mir zurückgreifen (laut Heiko, DG2DRA läuft letzteres auch

unter Mandrake Linux). Für Debian hat es zwar schon häufiger

Ankündigungen gegeben, ein entsprechendes Xastir-Paket ist aber

bislang leider nicht erschienen.

Sobald

Xastir selber übersetzt bzw. als Paket installiert wurde,

kann es mit dem Aufruf von der Kommandozeile einfach gestartet

werden. Nach dem Öffnen des Fensters ist zunächst nur eine

graue Fläche mit einem überlagerten Raster sehen. Es fehlen

nämlich noch die Karten, die in den oben genannten rpm Paketen

schon enthalten sind und nachträglich vom FTP-Server [10]

bezogen werden können. Für den Anfang sollte die Karte

»World_Countries.map« genügen, mehr kann man sich

später immer noch von dort holen. Die Karten werden vom Programm

in einem Verzeichnis »maps« unterhalb des

Installationsverzeichnisse erwartet, dorthin müssen sie kopiert

werden. In der Menüzeile von Xastir findet sich ein

Eintrag »Maps -> Map Chooser«, der ein Auswahlfenster

öffnet in dem man die installierten Karten anwählen kann.

Nach Selektion und Bestätigung der Karte zeigt sich Xastir

bereits in einem völlig neuen Gewand. Es ist eine Europakarte zu

sehen, in der die einzelnen Länder in ihren politischen Grenzen

mit unterschiedlicher farblicher Darstellung präsentiert sind.

Ein Klick mit der linken Maustaste (festhalten!) innerhalb der Karte

öffnet ein kleines Fenster mit weiteren Optionen, nämlich

»Zoom in/out«, »Zoom Level«, »Pan

up/down/left/right« und »Station Info«. Die

Zoomoptionen vergrößern bzw. verkleinern dern gezeigten

Kartenausschnitt, während die Pan-Optionen die Karte in die

gewählte Richtung verschieben. Bis hierhin ist die Funktion von

Xastir noch verhältnismäßig unspektakulär.

Sobald

Xastir selber übersetzt bzw. als Paket installiert wurde,

kann es mit dem Aufruf von der Kommandozeile einfach gestartet

werden. Nach dem Öffnen des Fensters ist zunächst nur eine

graue Fläche mit einem überlagerten Raster sehen. Es fehlen

nämlich noch die Karten, die in den oben genannten rpm Paketen

schon enthalten sind und nachträglich vom FTP-Server [10]

bezogen werden können. Für den Anfang sollte die Karte

»World_Countries.map« genügen, mehr kann man sich

später immer noch von dort holen. Die Karten werden vom Programm

in einem Verzeichnis »maps« unterhalb des

Installationsverzeichnisse erwartet, dorthin müssen sie kopiert

werden. In der Menüzeile von Xastir findet sich ein

Eintrag »Maps -> Map Chooser«, der ein Auswahlfenster

öffnet in dem man die installierten Karten anwählen kann.

Nach Selektion und Bestätigung der Karte zeigt sich Xastir

bereits in einem völlig neuen Gewand. Es ist eine Europakarte zu

sehen, in der die einzelnen Länder in ihren politischen Grenzen

mit unterschiedlicher farblicher Darstellung präsentiert sind.

Ein Klick mit der linken Maustaste (festhalten!) innerhalb der Karte

öffnet ein kleines Fenster mit weiteren Optionen, nämlich

»Zoom in/out«, »Zoom Level«, »Pan

up/down/left/right« und »Station Info«. Die

Zoomoptionen vergrößern bzw. verkleinern dern gezeigten

Kartenausschnitt, während die Pan-Optionen die Karte in die

gewählte Richtung verschieben. Bis hierhin ist die Funktion von

Xastir noch verhältnismäßig unspektakulär.

Je

nach Tageszeit sind in Deutschland mehr oder weniger Stationen zu

sehen, während bei einigen unser europäischen Nachbarn

eigentlich immer Stations-Icons dicht an dicht sitzen. Nun kann man

mit dem Mauszeiger inmittten einer solchen Gruppe fahren und mit der

linken Maustaste weiter in die Karte hineinzoomen. An dieser Stelle

kann nun der letzte Punkt »Station Info« aus dem oben

erwähnten »Options« Menü erklärt werden.

Steht der Mauszeiger genau über dem Icon, kann man sich mit

diesem Menüeintrag Informationen zur betreffenden Station

ausgeben lassen (befindet sich der Mauszeiger über einer Gruppe

von Icons, so wird ein Popup-Fenster geöffnet, aus dem man

zwischen den in Frage kommenden Stationen auswählen kann).

Dieses Informationen umfassen neben dem Datenpfad zur angezeigten

APRS Station auch Angaben über deren letzter gemeldeter Position

und zum Beispiel einen Kommentar des Betreibers über die von ihm

eingesetzte Software etc.

Je

nach Tageszeit sind in Deutschland mehr oder weniger Stationen zu

sehen, während bei einigen unser europäischen Nachbarn

eigentlich immer Stations-Icons dicht an dicht sitzen. Nun kann man

mit dem Mauszeiger inmittten einer solchen Gruppe fahren und mit der

linken Maustaste weiter in die Karte hineinzoomen. An dieser Stelle

kann nun der letzte Punkt »Station Info« aus dem oben

erwähnten »Options« Menü erklärt werden.

Steht der Mauszeiger genau über dem Icon, kann man sich mit

diesem Menüeintrag Informationen zur betreffenden Station

ausgeben lassen (befindet sich der Mauszeiger über einer Gruppe

von Icons, so wird ein Popup-Fenster geöffnet, aus dem man

zwischen den in Frage kommenden Stationen auswählen kann).

Dieses Informationen umfassen neben dem Datenpfad zur angezeigten

APRS Station auch Angaben über deren letzter gemeldeter Position

und zum Beispiel einen Kommentar des Betreibers über die von ihm

eingesetzte Software etc.

Die

beiden letzten konfigurierbaren Textfelder betreffen die Skripten,

die zur Initialisierung bzw. zum Rücksetzen des TNC aufgerufen

werden. Beide Werte sind vorbelegt und zeigen auf zwei Dateien, die

im Verzeichnis config unterhalb des

Xastir-Installationsverzeichnisses liegen, also z.B.

/usr/lib/xastir/config/. Diese Dateien werden von der

Installation mitgeliefert und müssen gegebenfalls noch auf den

eigenen TNC angepaßt werden (Handbuch des TNC bemühen!).

Wenn all diese Angaben eingetragen wurden, können sie mit »OK«

bestätigt werden. Daraufhin erscheint in der rechten unteren

Fensterecke ein (weiteres) gelbgrünes Symbol, welches das

konfigurierte Interface darstellt. Der gelbe »Deckel«

steht dabei für das konfigurierte Interfac an sich, während

der grüne »Boden« anzeigt, daß das Interface

»UP«, d.h. aktiv ist. Die Aktivität bzw. Inaktivität

eines Interfaces kann man im laufenden Betrieb übrigens unter

»Interfaces -> Interface control« umschalten. Sobald

Daten über ein Interface fließen, wird dies mit einem

roten Pfeil in der Mitte des Symbols angezeigt, wobei die Richtung

des Pfeils jeweils Empfang oder Aussendung angibt.

Die

beiden letzten konfigurierbaren Textfelder betreffen die Skripten,

die zur Initialisierung bzw. zum Rücksetzen des TNC aufgerufen

werden. Beide Werte sind vorbelegt und zeigen auf zwei Dateien, die

im Verzeichnis config unterhalb des

Xastir-Installationsverzeichnisses liegen, also z.B.

/usr/lib/xastir/config/. Diese Dateien werden von der

Installation mitgeliefert und müssen gegebenfalls noch auf den

eigenen TNC angepaßt werden (Handbuch des TNC bemühen!).

Wenn all diese Angaben eingetragen wurden, können sie mit »OK«

bestätigt werden. Daraufhin erscheint in der rechten unteren

Fensterecke ein (weiteres) gelbgrünes Symbol, welches das

konfigurierte Interface darstellt. Der gelbe »Deckel«

steht dabei für das konfigurierte Interfac an sich, während

der grüne »Boden« anzeigt, daß das Interface

»UP«, d.h. aktiv ist. Die Aktivität bzw. Inaktivität

eines Interfaces kann man im laufenden Betrieb übrigens unter

»Interfaces -> Interface control« umschalten. Sobald

Daten über ein Interface fließen, wird dies mit einem

roten Pfeil in der Mitte des Symbols angezeigt, wobei die Richtung

des Pfeils jeweils Empfang oder Aussendung angibt.